Kosmologie

Im Kapitel der Kosmologie werden die Grundlagen für die Feldraummechanik gelegt. Der geometrische Aufbau und die Notwendigkeit eines 6-dimensionalen Feldraums werden durch die These gestützt, dass die relativistischen Effekte durch die Trigonometrie dargestellt werden können. Dabei entsteht für die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie der Feldraummechanik ein trigonometrischer Zusammenhang zwischen der Raumzeit- und der Felddeformation. Die Erkenntnisse liefern neue Einblicke und realistischere Begründungen für das Ausdehnungsverhalten des Universums, aber auch neue Konstanten, die den Schluss zulassen, dass dieser Ansatz auch für den Mikrokosmos gilt.

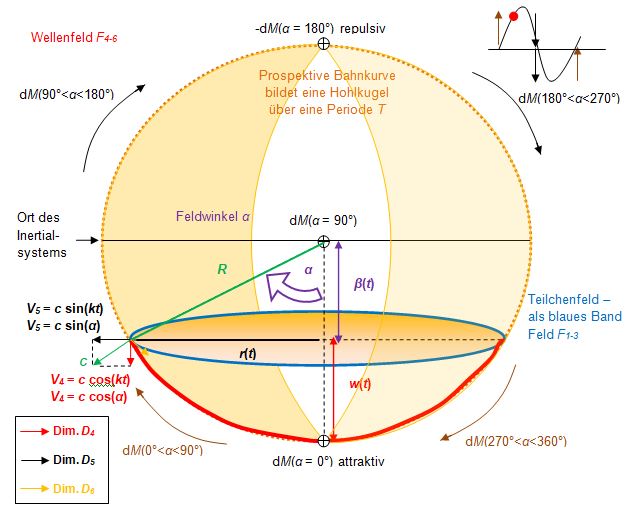

Die nachstehende Abbildung zeigt den trigonometrischen Zusammenhang zwischen der Raumzeit- und Felddeformation. Eine Objektgeschwindigkeit V3 und eine kontrahierte Feldgeschwindigkeit wirken gleichzeitig im Teilchenfeld. Das Teilchenfeld ist geometrisch als blaue Fläche parallel zur Dimensionsebene D56 verortet und besitzt seine drei bekannten Raumdimensionen. Der Geschwindigkeitsvektor V4 im Wellenfeld verläuft parallel zur vierten Dimension und entspricht jedem Betrag einer vektoriellen Objektgeschwindigkeit, die im Teilchenfeld gemessen werden kann. Es beschreibt im Wellenfeld die Raumzeitdeformation. Der Geschwindigkeitsvektor V5 verläuft parallel zur fünften Dimension und steht hingegen für das Ausmaß der Abweichung einer Feldgeschwindigkeit zur Maximalgeschwindigkeit c = 299792568 m/s. Somit beschreibt diese Geschwindigkeit die Felddeformation. Die Geschwindigkeitsvektoren V4 und V5 entsprechen zwei gegenläufigen Bezugssystemen relativ zur Maximalgeschwindigkeit und parametrisieren im Wellenfeld schließlich den relativistischen Zustand eines Objektes. Beide Vektoren bilden die Katheten, während die Maximalgeschwindigkeit c die Hypotenuse im pythagoreischen Dreieck darstellt.

Die obige Darstellung zeigt über die Geschwindigkeitsvektoren die Momentaufnahme einer Raumzeitdeformation. Dies entspricht der speziellen Betrachtung der Relativitätstheorie für die Feldraummechanik. Läuft die Nominalzeit t weiter, dann entsteht durch diese trigonometrische Darstellung ein periodischer Zusammenhang, in welchem die Geschwindigkeitsvektoren V4 und V5 kontrahieren und expandieren. Diese Dynamik entspricht der allgemeinen relativistischen Betrachtung.

Für das Universum ergibt sich eine Sinusperiodizität für den relativistischen Betrag seiner Gravitationskraft relativ zum Ort des Inertialsystems. Die relativistische Abweichung wird für sein Photonenfeld als Gravitationspotential beschrieben. Dieser relativistische Zustand wirkt sich auf seine quantisierten Unterräume aus. Die Gravitationskraft von Quanten innerhalb des Photonenfeldes des Universums folgt dieser periodischen Raumzeitdeformation. Werden infinitesimal viele Messpunkte für die emittierte Felddeformation relativ zum Inertialsystem aufgenommen, entsteht eine prospektive Bahnkurve über eine Periode T. Die Ausdehnungsdynamik nimmt eine mathematische Hohlkörperform für das Photonenfeld an. Eine weitere wesentliche Erkenntnis lautet, dass die Lichtgeschwindigkeit, die parallel zur Feldgeschwindigkeit V5 verläuft, erst dann seiner Maximalgeschwindigkeit c entspricht, wenn das Photonenfeld durch keine zusätzliche Raumzeitdeformation mehr abgebremst wird. Somit wird die einsteinsche Betrachtung der Relativitätstheorie durch das Gravitationspotential des Photonenfeldes erweitert, welches den gesamten Bezugsraum der nicht sichtbaren raumzeitmechanischen Effekte berücksichtigt.

Das Universum zieht schlussendlich seine Zirkel und ermöglicht dadurch periodisch und zeitlich begrenzt das Leben.

Simulation:

Kreisfrequenz k

Die Kreisfrequenz ist eine invariante, nicht relativistische Bezugsgröße und gibt die Taktzeit an, wie oft pro Sekunde ein Feld ausgetauscht werden kann.

G – Gravitationskonstante

M – Masse

R – Feldradius

Feldradius R

Ein rotierender Feldkörper innerhalb dieses Feldradius‘ kann nicht mehr entweichen. Ein Feldaustausch findet statt. Diese Größe entspricht dem Ereignishorizont von rotierender Materie.

r(t) – deformierter Feldradius

c – Maximalgeschwindigkeit

t – Nominalzeit

Sinusperiodizität

Der Sinus-Term berücksichtigt während der Expansion des Universums sein Gravitationspotential. Die relativistische Gravitationskraft zwischen dem universellen Photonenfeld und einem beliebigen quantisierten Unterraum wird mit der Formel der Sinusperiodizität angegeben.

F(t) – relativistische Gravitationskraft

Feldwinkel α

Der Feldwinkel α beschreibt trigonometrisch die raumzeitdeformierte Abweichung zum Inertialsystem. Die spezielle Betrachtung der Relativität ergibt eine Momentaufnahme, während die allgemeine Betrachtung eine dynamische Raumzeitdeformation liefert.

α – Feldwinkel

V5 – Feldausbreitungsgeschwindigkeit parallel zur fünften Dimension

Gravitationskraft zwischen zwei Objekten

Diese Kraftformel beschreibt die relativistische Gravitationskraft zwischen zwei Objekten relativ zur Dimensionsebene D56, welche parallel zum Teilchenfeld verläuft.

R – hier: Abstand zwischen den Objekten

Raumzeitkonstante

Das Produkt aus dem Feldradius und der Kreisfrequenz eines beliebigen Objektes ergibt die Maximalgeschwindigkeit c. Das bedeutet für die Konstruktion des Universums, dass der Volumenradius des Universums proportional zu einer Periodendauer ist.

Massezeitkonstante

Eine beliebige Objektmasse mit ihrer individuellen Kreisfrequenz ergibt stets die Massezeitkonstante.

Masseraumkonstante

Die Masseraumkonstante beschreibt den direkt proportionalen Zusammenhang zwischen jedem Ereignishorizont bzw. Feldradius von Materie und seiner Masse.

Merkmale des Universums gemäß Modell

Anbei sind ausgewählte Ergebnisse präsentiert, die für dieses Universum ein Zahlenbeispiel ergeben, wenn folgende astronomische Werte angenommen werden:

- Anteil der dunklen Energie von der Gesamtmasse beträgt 68%

- Die sichtbare Masse beträgt 1053 kg

- Die meisten sichtbaren Teilchen werden mit vier von 15 möglichen mathematischen Rotationsbahnen konstruiert (z.B. Protonen/Neutronen)

MUni = 1,1765 1054 kg ⇒ Masse des Universums

RUni = 8,73125 1026 m ≈ 92,35 Mrd. LJ ⇒ maximale Volumenradius

r(t)jetzt = 29,608 Mrd. LJ ⇒ relativistischer Zustand des Feldradius

kUni ≈ 3,4336 10-19 1/s ⇒ Kreisfrequenz des Universums

T2π ≈ 92,35 Mrd. Jahre ⇒ Periodendauer des Universums

TAusdehnung,max.= 23,09 Mrd. Jahren ⇒ 1/4 einer Periodendauer

tjetzt ≈ 7,402 Mrd. Jahre ⇒ bislang abgelaufene Nominalzeit seit Beginn der Periode

λUni = 1,87861 10-96 m ⇒ Wellenlänge des Universums am Ort der maximalen Ausdehnung durch gravitative Rotverschiebung

UUni ≈ 580,3 Mrd. LJ ⇒ Umfang des Universums am Ort der maximalen Ausdehnung

Ujetzt = 186,03 Mrd. LJ ⇒ aktuell relativistischer Umfang des Universums

Egesamt(t)maxAusdehnung = 1,06 1071 J ⇒ Energieinhalt des Universums am Ort der maximalen Ausdehnung

Egesamt(t)jetzt = 1,02 1072 J ⇒ relativistisch abnehmender Energieinhalt des Universums

Aktueller Zeitdilatationsfaktor ≈ 3,12

V4 = r’(t) = 283966497,5 m/s ⇒ relativistisch abnehmende Feldausbreitungsgeschwindigkeit parallel zur vierten Dimension

V5 = 96117356,5 m/s ⇒ relativistisch zunehmende Feldausbreitungsgeschwindigkeit parallel zur fünften Dimension (relativistische Lichtgeschw.)

Das Universum dehnt sich im Moment mit r’(t) schneller aus als die kontrahierte Lichtgeschwindigkeit V5 mit: 2,95

Geburt des Universums

Das Universum dehnt sich mit einer relativistischen Charakteristik aus. Die nachfolgende Abbildung soll ein sinnbildliches Schema zwischen seinem Feldradius und seiner Wellenlänge darstellen. Die maximalen Werte sind mit dem Feldraummodell bekannt. Wie sieht es andersherum aus? Wo ist der Ort, wo das Universum in Erscheinung getreten ist? Mit dieser Frage ist ein Ort gesucht, an dem gerade so viel Volumenraum dem Universum zur Verfügung steht, dass seine Wellenlänge genau einmal hineinpasst. Dazu müssen beide Größen relativistisch so weit zurückverfolgt werden, bis ein Schnittpunkt gefunden wird. Im Schema ist dieser Ort mit λx = 2π rx markiert. Mithilfe der Formel des planckschen Wirkungsquantums h und der gefundenen Universalkontanten ergibt sich mit

h = 6,626 10-34 Js;

k M = 4,0396 1035 kg/s

folgende Gleichung:

h = λx rx m k = 2π rx² m k

Schließlich beträgt der Wert für den gesuchten Ort ein Volumenradius von:

rx = 1,616 10–35 m

Nun wäre es möglich, den rückwärtigen Weg zur Geburt des Universums so weit zurückzuverfolgen, bis das Universum in die Charakteristik eines Photons übergeht, indem der Volumenradius kleiner als seine Wellenlänge wird. Diese Dynamik wird im Schema links vom Ort λx = 2π rx dargestellt. Das Universum könnte hypothetisch bis zu einer Größe schrumpfen, bis es mit einem übergeordneten Photon in Resonanz geht. Dieses übergeordnete Photon wird in der Feldraummechanik als Universalphoton bezeichnet. Dieses wäre in der Lage, einen Teil seiner Energie als Photon abzusondern. Mit den charakteristischen Konstanten aus dem Universalphoton mit der Raumzeitkonstante, Raummassekonstante und Massezeitkonstante wird je nach Energieinhalt die Größe des Universums definiert.

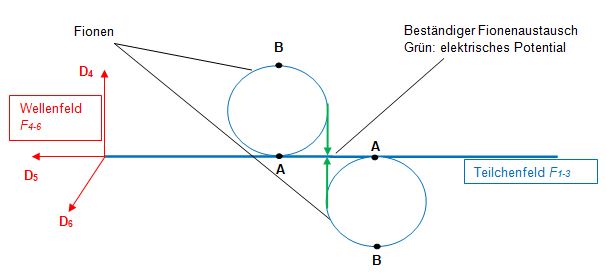

Elektrisches Potentialfeld

Am Ort λx = 2π rx gilt der besondere Zustand, dass der Volumenraum ein einziges Quant für das Photonenfeld des Universums liefert. Dies wird mit folgender Abbildung dargestellt.

Durch die Rotation beider Teilimpulse mit Spin 1, eines oberhalb und eines unterhalb der Dimensionsebene D56 bildet das Universum sein elektrisches Spannungspotential aus. Die photonische Trennung wäre mit zwei geladenen Kondensatorplatten vergleichbar. Durch die zeitabhängige Expansion wirkt das veränderliche Spannungspotential wie ein Verschiebungsstrom mit seinem orthogonal ausgerichteten Magnetfeld. Im Wellenfeld F4-6 erzeugt der Verschiebungsstrom eine elektrische Feldwirkung parallel zur vierten Raumdimension D4. Die elektrostatische Trennung erfolgt durch die Dimensionsebene D56. Mit dieser Geometrie wird den Ladungsträgern eine Ladung zugeschrieben oder begründet, warum keine Ladung vorliegt. Im Anfangsstadium des Universums liegt das elektrische Potential (wie auch das Gravitationspotential) maximal an und strebt bis zu seiner maximalen Ausdehnung auf sein Minimum zu.

Infolge der Ausdehnung entstehen weitere Teilimpulse, sobald es der Volumenraum zulässt. So wird die unsichtbare Energie (dunkle Energie) in komplexe Materie umgewandelt, bis die Ausdehnung maximal ist. Die folgende Abbildung zeigt schematisch die Lage des Photonenfeldes, wenn alle möglichen Quantisierungsprozesse abgeschlossen sind. Dabei hat sich das Photonenfeld von der orthogonalen in die parallele Ausformung zur Dimensionsebene D56 verschoben und dabei eine bestimmte Zahl von Teilimpulsen erzeugt. Die Teilimpulse sind eine faktorisierte Größe des Photonenfeldes und bilden in Summe das Photonenfeld selbst ab. Das plancksche Wirkungsquantum h gilt in diesem Modell sowohl für das Photonenfeld als auch für alle quantisierten Teilchen.

Schwarze Löcher im Feldraummodell

Im Modell der Feldraummechanik ist es möglich, Feldkörper so weit zu verdichten, dass der umgebende Volumenraum gerade die Größe bietet, um die Wellenlänge eines Photons für eine einfache Schwingungsperiode darzustellen. Der Übergang zu Schwarze-Loch-Objekten muss die Formel

h = λx rx m k = 2π rx² m k

erfüllen. Damit beginnt jedes schwarze Loch mit dem Zustand eines Volumenradius von:

rx = 1,616 10–35 m

Je nach Masse wächst der Feldradius weiter und seine Wellenlänge nimmt weiter ab.

Es braucht jedoch ein äußeres Ereignis, welches die Wellenlänge eines Objektes auf die Größenordnung seines Feldradius reduziert. Ein Kollaps eines roten Riesen wäre ein solches Ereignis.

Die nächste Abbildung zeigt ein schwarzes Loch mit seiner Drehachse. Entlang seines Kugelsektors wirkt die Gravitation unterschiedlich auf die Trägheitsbewegung eines sich annähernden Objektes ein. Am Äquator herrscht das größte Gravitationspotential, während es an den Polen auf sein Minimum sinkt.

Anhand des schwarzen Loches lassen sich die Formalismen der Feldraummechanik verifizieren. Im Dokument wird ein Rechenbeispiel für schwarze Löcher mit dem 5-fachen Massenäquivalent der Sonne vorgestellt. Ebenfalls ist das Lebensende von schwarzen Löchern beschrieben, welches sich aufgrund der relativistischen Raumzeitgeometrie des Universums ergibt.