Ausgewählte Innovationen

Unter Verwendung der Geometrie des Wellenfeldes werden neue Möglichkeiten geschaffen, um Materie zu modellieren. Es können mit der Auswahl von Anregungsfrequenzen, bestimmte Felder für das Teilchenfeld erzeugt oder Materie in ihrer Wechselwirkung manipuliert werden. Nachfolgend werden ausgewählte technische Anwendungen im Überblick gezeigt, die im Dokument mit ihrer Berechnungsgrundlage genauer erläutert werden. Es sei bemerkt, dass sich diese Vorhersagen aus dem feldraummechanischen Modell ergeben und durch die technische Anwendung ihre Bestätigung suchen.

Der erste technische Anwendungsfall soll einen Einblick in das Baryon gewähren. Mit der korrekten Anregungsfrequenz für ein beliebig ausgewähltes Baryon werden Mesonen (gelbe und braune Kreise) im begrenzten Sphärenraum geschaffen, die einen See aus einem Quark-Fionen-Plasma erzeugen. Die Pfeile zeigen die Rotationsrichtung der Austauschfionen aus den drei Baryonquarks (in Blau und Rot markiert) zum Bindungsneutrino (grüner Kreis). Die drei Quarks des Baryons entfernen sich vom Zentrum mit seinem Bindungsneutrino weiter. Der Quarksee wächst. Die Sphäre (schwarzer umgebender Kreis) kann die empfangene Energie nur begrenzt relativistisch ausgleichen. Ein Teil der Energie wird in die periodische Trägheitsbewegung der Quarks umgewandelt. Es wird dabei nicht nur das Teilchen bzgl. der Raumzeit scheinbar schwerer, sondern die starke Wechselwirkung könnte ab einem bestimmten Anregungszustand am Rand der Sphäre nach außen wirken. Auf diese Weise könnte es gelingen, die starke Wechselwirkung nutzbar zu machen.

Optimierung der heißen Fusion

Die heiße Fusion, wie sie mit dem Stand der Technik mit einem bestimmten Energie-Input praktiziert wird, kann durch die Anregung weg vom Elektron hin zum Proton das gleiche Plasma mit hypothetisch 1000-fach größerer Effizienz erzeugen bzw. die entsprechenden höheren Temperaturen zur Vorheizung liefern. Das Modell der Feldraummechanik liefert mit der Generalformel für Teilchen die dazugehörige Anregungsfrequenz. Es wäre für die Effizienz der Anregung von Protonen abzuwägen, reinen Wasserstoff zu verwenden und die Stadien der Sonne zu durchlaufen. Der beste Kosten-Nutzen-Faktor sowie der Prozess mit der geringeren unerwünschten Strahlung wären zu bevorzugen.

Die relativistische Grundlagenformel für die Plasmaerzeugung stammt von der Energie-Raumzeit-Äquivalenz.

Der herkömmliche Fusionsprozess wandelt Tritium und Deuterium in Helium, ein Neutron und Wärme um:

Der vorgeschlagene Prozess erhitzt das Plasma gleich auf dem Niveau, dass die Stadien der Sonne nach der Freisetzung in den Reaktor durchlaufen:

Für die Plasmaerzeugung von 50 g Wasserstoff braucht es die einzustellende Frequenz von: f ≈ 207 GHz

und die Leistung von P ≈ 4,1 kW.

Es ist eine genaue Feinabstimmung für die Frequenz sicherzustellen. Dies wird eine technische Herausforderung darstellen. Während der Umsetzung ist die Konditionierungszeit zu bestimmen, bis das Plasma die Hitze erreicht hat.

Der Output zwischen beiden technischen Anwendungen ist laut Berechnung vergleichbar groß. Der Benefit mit der Nutzung der Protonenfrequenz liegt in der Herstellung, welcher im einstelligen kW-Bereich liegt, während für die herkömmliche Herstellung ein- bis zweistellige Megawatt vonnöten sind.

Kalte Fusion

Der technische Stand der Technik zur Umsetzung der heißen Fusion lässt leider keine Feldraumverschiebung zu, weil die gelieferte Hitze den Prozess mit 1000-facher Effizienz sicherstellt. Wird der Prozess technisch anders aufgebaut, sodass das Plasma nur unter der Bedingung eines ganz bestimmten Fusionsortes in den Fusionsprozess gehen kann, dann wirkt sich der relativistische Effekt für das Plasma an diesem Ort maximal aus. Es wird die Effizienz hypothetisch auf das Millionenfache des herkömmlichen Prozesses erhöht. Mit Blick auf die gesteuerte Dauerauslastung des Fusionsprozesses an einem gewünschten Ort, kann die Temperatur zur Herstellung dieses Plasmas um das 1000-Fache reduziert werden. Das Plasma wird im vierstelligen Temperaturbereich erzeugt und besitzt den vergleichbaren Output wie im heißen Fusionsprozess. Falls der Prozess unerwartet gestoppt wird, dann fällt das Plasma in der Reaktorkammer zu Boden und kühlt schnell aus.

Simulation:

Für die Plasmaerzeugung von 50 g Wasserstoff braucht es die einzustellende Frequenz von: f ≈ 187 GHz

und die Leistung von P ≈ 3,68 kW.

Auch in diesem Fall ist eine präzise Feinabstimmung für die Frequenz vorzunehmen. Dies wird die technische Herausforderung bleiben. Es braucht eine noch unbestimmte Konditionierungszeit, bis das Plasma die Zündung erreicht. Diese Zeit ist bei einer technischen Umsetzung ebenfalls zu ermitteln.

Der Output ist vergleichbar groß wie bei der heißen Fusion. Der Input liegt bei diesem Aufbau im einstelligen kW-Bereich, während für die herkömmliche Herstellung eins- bis zweistellige Megawatt vonnöten sind. Die Zündtemperatur wird unter der Nutzung von relativistischen Effekten auf einstellige Tausend Grad eingestellt.

Der Raumverzerrungsvektor - interdimensionale Reisen

Der Raumverzerrungsvektor beschreibt eine Reichweite, die ein Objekt überwinden kann, wenn es selbst die Gravitationsquelle darstellt. Da jede elektromagnetische Manipulation automatisch eine raumzeitdeformierende Wirkung beinhaltet, braucht es eine Reaktionsmasse, die geschickt mit einer bestimmten Anregungsfrequenz zu einem Quark-Fionen-Plasma ionisiert wird. Dazu kann der Basisaufbau des Reaktors für die kalte Fusion mit geringfügigen Änderungen genutzt werden. Das darin erzeugte Feld verbleibt in der Kammer und wird mit steigender Intensität zu einem relativistischen Zustand mit einer Feldverschiebung geführt. Dieses Feld könnte magnetisch oder elektrisch gesteuert sein. Je nach technischer Möglichkeit wird ein Feld gewählt, das einfacher zu lenken ist. Ohne zu stark auf die technischen Details einzugehen, wird dieses Feld torsionsförmig um das erzeugende Objekt mit einem horizontalen Abstand von RSL als seinem Feldradius angelegt. Dieser Feldradius entspräche dem Ereignishorizont, wo ein Objekt eine bestimmte Zielgeschwindigkeit erfährt. Bei gleichmäßiger Verteilung des Torsionsfeldes um die Quelle passiert zunächst keine Änderung. Ein Teil dieses Feldes wird anschließend abgelenkt, sodass es auch horizontal und somit orthogonal zum restlichen Torsionsfeld wirkt. Es entsteht am Ort der Berührung eine resultierende Raumzeitverzerrung, die sich mit der Maximalgeschwindigkeit c ausbreitet, aber durch die Raumzeitdeformation so nach außen hin verzerrt wird, dass ein wesentlich größerer Weg mit der Länge des Feldradius für ein fiktives Fion RFionX überwunden wird. Der Raumverzerrungsvektor ergibt sich aus dem Differenzbetrag.

Der trigonometrische Term sagt für das Teilchenfeld aus, dass eine horizontale Ausrichtung des Raumverzerrungsvektors zu seinem Maximalbetrag führt. Für das Wellenfeld bedeutet es, dass der Zustand Feldraumverschiebung bei einem Viertel des Bogenmaßes stehen muss, um seinen Maximalwert zu erreichen.

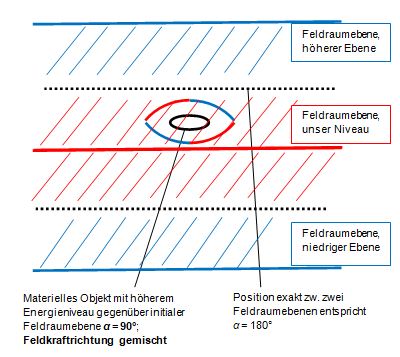

Das Objekt wäre innerhalb des Gravitationsfeldes in einem feldraumverschobenen Zustand mit zwischengespiegelten Kräften.

Die Feldraumverschiebung führt zu exakt entgegengesetzten Feldkraftrichtungen für das Objekt zu seiner Umgebung. Folglich reagiert das Objekt nicht mehr mit seiner sichtbaren Umgebung. Es ist in seiner Existenz als unsichtbare Materie (dunkle Materie) verschoben. Im Teilchenfeld ist es unsichtbar. Es kann auf diese Weise durch alle realen Objekte hindurchwandern, ohne mit diesen zu wechselwirken. Eine raumverzerrte Bewegung findet ohne Eigenbewegung statt, sodass es trotz der Überwindung von großen Distanzen zu keinen relativistischen Effekten oder spürbaren Trägheitskräften führt. Ein außenstehender Beobachter erkennt ein Objekt, das sich in einem Moment noch an einem Ort befindet und anschließend eine ruckartige Bewegung in alle Richtungen vollzieht.

Die nachstehende Simulation zeigt die entstehenden Kräfte, ausgehend vom Objekt und der Gegenkraft der Raumzeit, welche diese Deformation auszugleichen versucht.

Die Formeln zur Berechnung des Raumverzerrungsvektors sowie die grundlegende Auslegung und Anregung der Reaktormasse erfolgen im Dokument.